※本ページはプロモーションが含まれています。

シークワーサーは爽やかな香りと酸味が魅力の柑橘類で、最近ではベランダでの鉢植え栽培にも注目が集まっています。

「シークワーサー 栽培 ベランダ」と検索しているあなたも、限られたスペースで気軽に果実を楽しみたいと考えているのではないでしょうか。

本記事では、ベランダでのシークワーサーの育て方を基礎から丁寧に解説します。種から育てる際の注意点や、鉢植えするときの土は?といった疑問、さらには育ちやすい環境づくりのコツまで網羅。

葉の色が薄い場合の対処法や、葉が落ちる原因についてもわかりやすく紹介します。

また、剪定方法や植え替えのタイミング、冬越し方法など、初心者がつまずきやすいポイントについても詳しく説明。

肥料をあげる時期はいつが最適か、種から実がなるまで何年かかるのか、実が落ちる原因といった悩みにも対応しています。

ベランダという限られた空間でも、シークワーサーを健康に育て、果実を楽しむことは十分に可能です。

このガイドを参考に、あなたも家庭でのシークワーサー栽培にチャレンジしてみましょう。

本記事の内容

- ベランダでシークワーサーを育てるための基本的な育て方

- 種から栽培した場合の特徴と注意点

- 鉢植えや土、肥料などの管理方法

- 冬越しや剪定など季節ごとの手入れ方法

シークワーサーの栽培をベランダで楽しむ基本知識

種から育てる際の注意点

シークワーサーを種から育てることは可能ですが、手間と時間がかかる点には注意が必要です。特に初心者にとっては、発芽率の低さや実がなるまでの年数の長さがネックになるかもしれません。

まず、種から育てる場合、発芽するまでに数週間から数か月かかることがあります。

発芽には20℃前後の安定した温度と、清潔で湿度の保たれた土壌環境が必要です。乾燥や寒さに弱いため、発芽前後の管理がとても重要になります。

さらに、種から育てたシークワーサーが実をつけるまでには、通常4〜5年かかると言われています。しかも、実がつく保証はなく、味や形が親木とは異なる可能性もあります。

これは、種子繁殖による品種のばらつきによるもので、果実の品質にも影響します。

これに対して、接ぎ木された苗であれば1~2年で実を収穫できることが多く、品種も安定しています。

そのため、家庭で果実の収穫を目的とする場合には、種からではなく接ぎ木苗を使う方が効率的です。

このように、種からの栽培は植物の成長をじっくり観察したい方には向いていますが、確実に実を収穫したい場合には別の方法を検討するのがよいでしょう。

鉢植えでの育て方の基本

シークワーサーを鉢植えで育てる場合、いくつかの基本ポイントを押さえることで、健康に育ちやすくなります。

特にベランダ栽培では、鉢選び・置き場所・水やりの3つが成功のカギです。

まず鉢は、素焼きやプラスチック製など排水性が良いものを選びます。

直径30cm以上の鉢であれば、根がしっかりと広がるスペースを確保できます。

▼鉢 又は プランターは10号サイズがお勧めです▼

鉢底には鉢底石を敷き、市販の柑橘類用培養土を使うと、水はけと栄養バランスの両方を満たせます。

▼柑橘類用の土と堆肥にはこの様な商品があります▼

置き場所は、日当たりと風通しの良い場所が理想です。

半日以上しっかり日光が当たる場所を確保してください。ただし、真夏の直射日光が強すぎる場合は、遮光ネットを使って葉焼けを防ぐ工夫も必要です。

水やりについては、土の表面が乾いたタイミングで行いましょう。

鉢植えは地植えに比べて乾きやすいため、水切れを起こさないよう注意が必要です。特に夏場は朝夕の2回の水やりが必要なこともあります。

また、肥料は春と秋に緩効性肥料を与えるのが基本で、実がつき始めたら液体肥料を追加することで成長と結実を助けます。

このように、鉢植え栽培は管理しやすく、移動も可能なため、気候や日照に応じた対応がしやすいのがメリットです。

ただし、水分と栄養の管理を怠ると成長が止まるため、定期的な観察とケアが重要になります。

鉢植えするときの土は?

シークワーサーを鉢植えで育てる際に最も重要なポイントのひとつが「土の選び方」です。適切な土を使うことで根の健康が保たれ、樹木全体の生育が安定しやすくなります。

逆に、土選びを誤ると根腐れや生育不良を引き起こす可能性があるため、特に初心者は注意が必要です。

シークワーサーは排水性と通気性の良い土壌を好みます。これを満たす土としておすすめなのが、市販されている「柑橘類専用の培養土」です。

この培養土は、みかんやレモンなどと同じ柑橘類であるシークワーサーの性質に合わせて配合されており、水はけがよく適度に保水性もあり、初心者でも扱いやすいというメリットがあります。

さらに、鉢の底に「鉢底石」を敷くことで排水性を高めることができます。鉢底石を入れる理由は、余分な水分が鉢の中に溜まるのを防ぐためです。

水はけが悪い状態が続くと、根に酸素が届かず、根腐れの原因になります。鉢底石の上に不織布を敷いてから土を入れると、根が石の間に入り込みにくくなり、後の植え替えもスムーズに行えます。

なお、自作で土を配合する場合は、「赤玉土(小粒)6:腐葉土3:川砂1」などの割合を参考にすると良いでしょう。

ただし、初心者にとってはこの配合がやや難しく感じるかもしれません。そのため、最初のうちは市販の培養土を選ぶ方が無難です。

また、使用する土は未使用の清潔なものを選びましょう。再利用の古い土には病原菌や害虫の卵が潜んでいることがあるため、トラブルのもとになる場合があります。

特に鉢植えは地植えに比べて根の逃げ場がないため、土の状態が直接植物の健康に影響します。

このように、鉢植えする際には排水性・通気性・清潔さを満たした土を選ぶことが、シークワーサー栽培の第一歩となります。

土の質を整えることは、実の付き方や葉の状態にも大きく影響するため、妥協せず丁寧に準備することが大切です。

肥料をあげる時期はいつが最適?

シークワーサーを元気に育て、しっかりと実をつけさせるためには、肥料を与える時期とタイミングがとても重要です。

ただ肥料を与えるだけでは逆効果になることもあるため、木の成長サイクルに合わせた施肥を意識する必要があります。

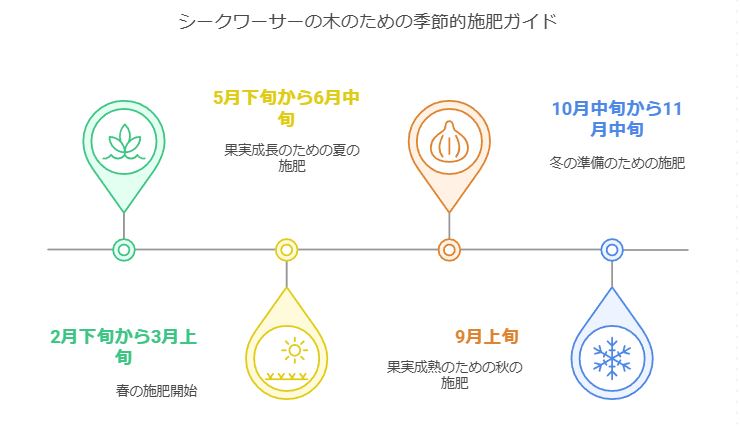

年間を通して見ると、肥料を与える主な時期は「春」「夏」「秋」の3回です。まず、春の肥料は2月下旬から3月上旬頃に行います。この時期は、冬の休眠期を終えて新芽が動き出す準備を始めるタイミングです。

春肥によって、芽吹きや花の形成、枝の伸長といった成長初期のエネルギー源を補うことができます。

次に、夏の肥料は5月下旬から6月中旬が目安です。この時期は果実の肥大が進む時期で、栄養が多く必要になります。新しい葉も育ち始めるため、速効性の肥料を使って栄養をすぐに届けることがポイントです。

ただし、夏は高温になるため、根を傷めないように肥料の量には注意し、与えた後はたっぷりと水をあげて土にしっかり馴染ませるようにします。

そして、秋の肥料は9月上旬と10月中旬~11月中旬の2回に分けて与えます。9月は果実の仕上げ期として追肥を行い、10月以降は「寒肥(かんごえ)」として冬越しと翌年の花芽形成のための栄養補給になります。

この時期に速効性の肥料を与えることで、樹に蓄えられる栄養が増え、寒さに対する耐性が高まります。

一方で、冬の間は成長が止まる休眠期に入るため、肥料は不要です。無理に与えると根が傷んだり、逆に病気の原因になることもあるため、避けるようにしましょう。

また、肥料の種類にも気を配る必要があります。初心者には「緩効性肥料」が扱いやすく、ゆっくりと時間をかけて栄養を供給するため、肥料焼けのリスクが低くなります。

実がつき始めたタイミングでは「液体肥料」を追加で与えると、開花・結実のサポートになります。どちらの場合も、使用量は必ず製品の説明書に従い、過剰にならないよう注意が必要です。

このように、肥料をあげる時期はシークワーサーの生育段階に合わせて段階的に行うことが大切です。年間スケジュールを意識して適切に施肥すれば、木は元気に育ち、たくさんの果実をつけることができるでしょう。

育ちやすい環境を整えるポイント

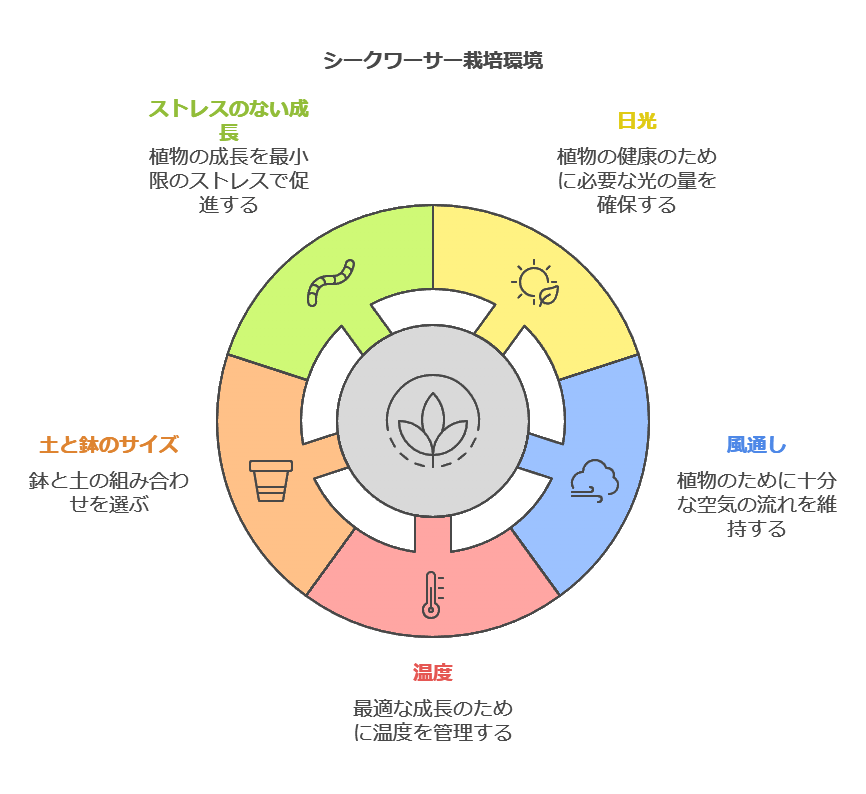

シークワーサーを元気に育てるためには、植物に合った環境を整えることが不可欠です。特にベランダで育てる場合は、自然環境に近づける工夫が必要になります。

置き場所、光、水、風、温度といった基本的な要素をバランスよく整えることで、樹木がストレスなく成長しやすくなります。

まず、シークワーサーは太陽の光が大好きな植物です。日照時間が不足すると葉が黄色くなったり、花や実がつきにくくなったりすることがあります。

このため、ベランダの中でも最も日当たりの良い場所に鉢を置くことが基本です。ただし、真夏の直射日光が強すぎる場合は、葉焼けを防ぐために遮光ネットやすだれを使って光をやわらげる対策も必要です。

風通しの良さも欠かせない要素です。空気がこもる場所では湿気が溜まりやすくなり、病害虫が発生しやすくなります。

鉢の周囲に障害物が少ない場所を選ぶことで、空気の循環を促し、葉や枝の乾きも良くなります。加えて、定期的に鉢の向きを変えることで、全体に均等に日光が当たるようにしてあげるのが理想的です。

次に気をつけたいのが温度管理です。シークワーサーは暖かい地域で自生する亜熱帯性の植物であるため、寒さにやや弱い性質を持っています。

特に冬場は、気温が5℃を下回ると生育が止まり、場合によっては枯れてしまうこともあるため注意が必要です。

冬の間は、南向きの屋内に取り込むか、防寒シートや寒冷紗を使って冷気から守りましょう。簡単なビニールカバーを鉢全体にかけるだけでも防寒効果が高まります。

また、鉢のサイズや土の状態も見逃せないポイントです。根が十分に伸びられないような小さすぎる鉢では、栄養や水分が足りなくなってしまいます。

植物の成長に合わせて、必要に応じて一回り大きな鉢に植え替えることも検討してください。土は排水性と保水性のバランスが取れたものを使用し、根が呼吸しやすい状態を保つようにします。

そしてもう一つ大切なのが、シークワーサーにとってストレスの少ない環境づくりです。急激な気温変化や、水の与えすぎ・与えなさすぎは植物に負担をかけてしまいます。

天候や季節の変化をよく観察し、こまめに環境を調整していくことが、長く元気に育てるためのコツになります。

このように、育ちやすい環境とは「日光」「風通し」「温度」「土」「鉢の大きさ」の5つが適切に保たれている状態を指します。

シークワーサーにとって快適な空間を整えてあげることで、健康な葉や実が育ちやすくなり、栽培の楽しさもより大きなものになるでしょう。

シークワーサー 栽培 ベランダで失敗しないコツ

葉の色 薄いときの原因と対処法

シークワーサーの葉が薄い緑色になってきた場合、それは栄養不足や光量の不足、または根の健康状態に問題がある可能性があります。

健やかに育っているシークワーサーの葉は、濃い緑色で厚みがあり、つややかです。葉の色が薄くなってきたときは、植物が何らかのストレスを受けているサインと考えましょう。

まず多く見られるのが、肥料不足による葉色の変化です。特に窒素が不足すると、葉が全体的に黄色がかってきます。これを防ぐには、春や秋に緩効性肥料を定期的に与えることが効果的です。

また、実がつき始めた時期には液体肥料を追加して与えることで、必要な栄養を補うことができます。

ただし、肥料を与えすぎると逆に根を傷めることがあるため、必ずパッケージの用量を守ってください。

次に確認したいのが日照条件です。シークワーサーは日光を好む植物ですので、光が不足すると光合成がうまく行われず、葉色が薄くなることがあります。

ベランダの中でも最も日当たりが良い場所に鉢を移動させ、毎日4~6時間以上の日照が確保できるようにしましょう。

さらに、根詰まりや過湿も葉の色に影響します。根が鉢の中で詰まってしまっていると、水や栄養の吸収が妨げられ、葉の色が薄くなることがあります。

このようなときは、一回り大きな鉢に植え替えを行い、根が伸びやすい環境を整えてください。

また、水の与えすぎによる過湿も葉色を悪くする原因になります。土の表面が乾いてから水を与えることを心がけ、受け皿にたまった水は放置せず必ず捨てましょう。

このように、葉の色が薄くなる原因は一つではありません。植物の全体の様子をよく観察し、光・水・栄養のバランスを見直すことで、葉の状態を回復させることができます。

葉が落ちる理由と防ぐ方法

シークワーサーの葉が落ちる現象は、見た目にも心配になりやすいものです。ただし、原因を正しく理解し、適切な対処をすることで回復が見込めるケースが多くあります。

落葉は生理的な変化だけでなく、環境ストレスによっても引き起こされるため、日頃から観察と管理を行うことが大切です。

まず、気温の急激な変化は落葉の大きな原因です。特に冬場や季節の変わり目に、日中と夜間の温度差が激しいと、葉がショックを受けて自然に落ちてしまいます。

このような場合は、防寒対策や設置場所の見直しによって落葉を予防できます。室内に取り込める場合は、5℃以上の場所を維持し、植物へのストレスを軽減しましょう。

水やりの管理も重要です。水が足りないと葉が乾燥してしおれ、最終的に落葉します。逆に、水の与えすぎでも根腐れが起きて葉が落ちてしまうことがあります。

土の表面が乾いてから、鉢底から水が流れ出る程度に与えるのが基本です。また、受け皿にたまった水は根に悪影響を与えるため、必ず捨てるようにしてください。

さらに、光不足も落葉の要因のひとつです。シークワーサーは日光を好むため、日当たりの悪い場所に長期間置いていると、葉の光合成機能が低下し、結果的に葉が落ちることがあります。

特に冬の室内では日照不足になりやすいため、できるだけ明るい場所に置き、レースのカーテン越しでもよいので、日光に当てる工夫をしましょう。

また、害虫や病気によって葉が落ちることもあります。

例えば、カイガラムシやアブラムシなどが葉の裏につくと、吸汁によって葉が弱り、黄変して落ちることがあります。このような場合は早めに害虫を取り除き、必要であれば市販の安全な薬剤を使って対処することが求められます。

このように、葉が落ちる原因はさまざまですが、日照・水分・温度・病害虫の4つの視点からチェックすることで、効果的に対策を講じることができます。

落葉に気づいたら、焦らずに原因を一つずつ確認し、植物が本来の元気な状態に戻れるよう環境を整えてあげましょう。

冬越し方法と防寒対策

シークワーサーはもともと亜熱帯地域の植物であるため、寒さにはそれほど強くありません。特に5℃以下の気温が続く環境では、葉が傷んだり、最悪の場合は枯れてしまうこともあるため、冬越しには十分な注意が必要です。

寒冷地だけでなく、関東以南の比較的温暖な地域でも急な寒波が来ることがあるため、油断せず対策を取りましょう。

最も確実な方法は、寒さが本格化する前に鉢を屋内に取り込むことです。南向きの窓際など、日がしっかり当たり、温度が安定している場所が理想です。

室内でも5℃以上を保てれば、冬の間もゆっくりと生育を続けることができます。ただし、暖房の風が直接当たる場所は避けるようにし、空気が乾燥しすぎないよう加湿にも注意を払いましょう。

屋外で管理する場合は、防寒シートや寒冷紗を利用するのが効果的です。鉢全体を覆うようにシートをかけることで、冷たい風や霜から植物を守ることができます。

特に夜間の冷え込みが厳しい時期は、断熱性の高い素材を使って保温するとより安心です。鉢の下にも発泡スチロールなどを敷いて地面からの冷気を遮断する工夫もおすすめです。

また、冬場は水やりの頻度を控えめにしましょう。気温が低いと蒸発量が減るため、土が乾きにくくなります。土の表面が乾いてから2〜3日待ってから水を与える程度で構いません。

水が多すぎると根が冷えて傷みやすくなるため、慎重に管理することが大切です。

追肥についても、冬の間は控えましょう。植物が休眠期に入っている時期に肥料を与えると、根がダメージを受けたり、未吸収の肥料が土に残って根腐れの原因になることがあります。

このように、冬越しは単なる寒さ対策ではなく、水分や光、温度のバランスを見極めながら植物にとって快適な環境を整えることが重要です。

しっかりと準備をしておくことで、春にはまた元気な新芽が顔を出し、次の生育期に向けて良いスタートを切ることができるでしょう。

植え替えのタイミングと方法

シークワーサーを鉢植えで育てていると、一定の時期に「植え替え」が必要になります。鉢の中で根がいっぱいになってしまうと、根詰まりを起こして水や養分の吸収がうまくいかなくなり、樹勢が落ちてしまうことがあります。

このような状態を防ぐためにも、適切なタイミングでの植え替えは欠かせません。

目安としては、2年に1回程度の頻度で植え替えを検討するとよいでしょう。特に、鉢の底から根がはみ出している、土の乾きが早すぎる、水やりをしてもすぐに水があふれるといった症状が見られる場合は、根が窮屈になっているサインです。

また、成長期に入る前の春(3月〜4月)や、気温が安定している秋(9月〜10月)などが植え替えに適した時期とされています。

植え替えの方法としては、まず現在の鉢から慎重に植物を取り出し、根鉢の状態を確認します。根がびっしり回っていたら、少しほぐして古い土を落とし、傷んだ根は切り取っておきます。

新しい鉢は一回り大きいサイズを選び、底に鉢底石を敷いてから新しい土(柑橘類専用の培養土など)を入れます。植え替え後はたっぷりと水を与えて根の隙間を埋め、風通しの良い半日陰で数日間は養生させると安心です。

なお、植え替え後すぐに肥料を与えるのは避けましょう。

根がまだ新しい環境に慣れていない段階で肥料を与えると、根が傷んでしまうことがあります。植え替えから2〜3週間ほど経ち、新芽が出始めたのを確認してから肥料を再開するとよいでしょう。

このように、植え替えは植物の健康維持のためにとても重要な作業です。根の状態や土の劣化に気づいたら、早めに対応することでシークワーサーの生育を安定させることができます。

種から実がなるまで何年かかる?

シークワーサーを種から育てたいと考える方は少なくありませんが、実が収穫できるまでには相当な時間と手間がかかるということを理解しておく必要があります。

一般的に、種から育てた場合、果実を収穫できるようになるまでには4〜5年、場合によってはそれ以上かかることもあります。

まず、種をまいてから発芽するまでには数週間から1か月ほどの時間がかかります。発芽後も苗がある程度の大きさになるまでは時間が必要で、最初の1〜2年は木の生長そのものを見守る期間になります。

この時期には、実がつくどころか、花すら咲かないことが一般的です。

また、種から育てたシークワーサーは、接ぎ木苗とは異なり品種が安定しないため、必ずしも親と同じような果実ができるとは限りません。

中には実がつきにくい個体や、実が小さく味が劣るものも出てくる可能性があります。これは遺伝的なばらつきによるもので、種子繁殖ならではの難しさといえます。

さらに、種から育てた苗は実がつくまでに年数がかかるだけでなく、適切な剪定や施肥、病害虫対策を行わないと開花すらしないこともあります。実をつけるにはある程度の幹の太さと枝の充実が必要になるため、根気よく育てることが求められます。

このように、種からの栽培は「果実を収穫する」ことが目的であればやや非効率な方法ではありますが、「植物を一から育てる楽しさ」や「家庭で苗を増やしてみたい」という目的であれば、非常に有意義な体験となるでしょう。

実が落ちる原因と対処法

シークワーサーの実が育ってきたと思ったら、突然ぽろっと落ちてしまう——このような現象は栽培中によくある悩みの一つです。

せっかく育てた果実が途中で落ちてしまうとがっかりしてしまいますが、その原因を理解し、正しく対処すれば落果を最小限に抑えることができます。

最も多い原因の一つが「水分管理の不安定さ」です。特に夏場など、気温が高くなる時期に水切れを起こすと、果実はストレスを感じて自然に落ちてしまうことがあります。

逆に、雨が続いて水分過多になると、根が酸欠状態になり、樹全体のバランスが崩れて落果につながることもあります。

これを防ぐためには、土の乾き具合を確認しながら、適切な水やりを心がけることが大切です。土が乾いてからしっかり与える、という基本を忘れないようにしましょう。

また、栄養バランスの乱れも影響します。肥料が不足していると、木は果実よりも生長にエネルギーを使おうとし、まだ育ち切っていない実を自ら落としてしまうことがあります。

一方で、肥料の与えすぎも良くありません。窒素過多になると葉や枝ばかりが茂り、実の成長が妨げられるうえ、病害虫の発生を誘発する可能性もあるため、緩効性肥料や液体肥料を適量ずつ与えるようにしましょう。

さらに、強風や急な温度変化、日照不足などの環境要因も見逃せません。

ベランダなどで鉢植えしている場合は、台風や強風が予想される日は鉢を移動して保護し、直射日光が不足しているようであれば置き場所を工夫して日照時間を確保することも有効です。

そしてもう一つの見落としがちな原因が「着果負担」です。一度に多くの実がつくと、木の体力が追いつかず、一部の果実を落としてしまうことがあります。

このような場合は、意図的に間引いて実の数を制限し、栄養を集中させる方法が効果的です。

このように、実が落ちる原因は複数の要因が複雑に絡んでいます。

日頃から植物の様子をよく観察し、環境と管理方法を整えることで、安定して果実を育てることができるでしょう。

剪定方法と整枝のコツ

シークワーサーを健康に育てて実を多く収穫するためには、適切な「剪定(せんてい)」と「整枝(せいし)」が欠かせません。

これらの作業は、木の形を整えるだけでなく、風通しや日当たりを良くして病害虫の発生を防ぎ、さらに実付きのよい枝を育てるためにも非常に重要です。

剪定のタイミングとしては、木が休眠状態に入る冬から早春(2月〜4月初旬)にかけて行うのが理想です。この時期は樹の活動が穏やかになっているため、枝を切ってもダメージが少なく、回復もしやすくなります。

また、花芽の形成が始まる前に剪定しておくことで、翌年の結果母枝(実をつける枝)を育てやすくなります。

具体的な剪定方法としては、まず内向きに伸びている枝や絡み合っている枝、明らかに弱っている枝、そしてすでに果実をつけ終わった古い枝を優先的に切ります。

これにより、木の中心部まで光が届くようになり、全体の枝にバランスよく日が当たるようになります。外向きにしっかりと伸びる健全な枝を残すことで、将来的に安定した収穫が見込めます。

切る位置については、枝の分かれ目や芽の少し上でカットするのが基本です。切り口は斜めにすることで、水がたまりにくくなり、病気の予防にもつながります。

また、剪定ばさみは清潔なものを使い、必要であれば切り口に癒合剤を塗って保護しておきましょう。

整枝のコツとしては、「樹形を開くように育てる」ことを意識するのがポイントです。具体的には、枝が全方向に広がるように調整し、樹の中心部に空間を作ることで、風通しを確保します。

特にベランダ栽培ではスペースが限られているため、コンパクトな樹形を保つことが育てやすさにも直結します。

さらに、剪定で取り除いた枝の中には、挿し木として再利用できるものもあります。元気な枝を10〜15cmほどの長さに切って挿し木にすれば、新しい苗として育てることも可能です。

ただし、剪定のしすぎには注意が必要です。枝を切りすぎると植物にストレスを与え、かえって成長を妨げる原因になります。初めて剪定を行う場合は、「切る枝の量は全体の3分の1以内」を目安にすると失敗が少なく済みます。

このように、剪定と整枝は一度覚えてしまえば難しい作業ではありません。年に1回、丁寧に樹形を整えるだけでも、シークワーサーの健康状態や実付きが大きく改善されます。

育てながら少しずつコツを掴んでいけば、より美しい木に仕上がり、収穫も楽しみになるはずです。

シークワーサー 栽培 ベランダで失敗しないためのポイントまとめ

- 種から育てる場合は発芽率が低く、収穫までに年数がかかる

- 発芽には高い湿度と20℃前後の温度管理が必要

- 接ぎ木苗を使えば短期間での実付きが期待できる

- 鉢植えは直径30cm以上で排水性の高いものを選ぶ

- 市販の柑橘類用培養土を使えば初心者でも安心

- 日当たりと風通しの良い場所に鉢を置くことが基本

- 水やりは土の表面が乾いてから、夏場は朝夕2回が理想

- 春・夏・秋の適切な時期に肥料を与えることで生育を促せる

- 葉が薄い場合は栄養不足や日照不足のサインである可能性がある

- 葉が落ちる原因は気温差、水分過多、害虫など多岐にわたる

- 冬は5℃以下で傷むため屋内管理や防寒対策が必要

- 植え替えは2年に1回が目安で、春か秋が適期

- 種から育てた場合、実がなるまでに4〜5年かかることが多い

- 実が落ちるのは水分管理の不安定さや栄養不足が主な原因

- 剪定は冬から早春に行い、樹形と風通しを整えるのが基本